“旅居临沧专栏” 潮!燃!临沧民族音乐这样“保鲜” | 文化中国行

临沧

澜沧江与怒江拥抱的群山之间

26个民族的歌声已传唱了数千年

这里有佤族“月亮升起来”的浪漫吟唱,有傣族“赶摆归来”的欢快调子,有布朗族山歌里的稻作智慧……这些诞生于火塘边、梯田畔、节庆中的民族音乐,曾是先民记录生活的“声音日记”。

当现代生活浪潮奔涌而至,如何让这些承载着文化基因的旋律不被时光淹没?临沧不断在探索和实践,始终以民族文化为土壤深耕创作,以时代需求为方向创新表达,让古老的音符既留存“原汁原味”的根脉,又迸发出动人心魄的新声。

“我的创作土壤来自民族文化”

文化是民族的根脉,传承者便是守护根脉的人。

作为司岗里品牌挖掘传承人和佤族民间歌舞表演艺术家,茶红明一直坚守在佤族文化传承的第一线。数十年来,他的足迹遍布沧源佤山的村村寨寨,抢救、整理、保护了大量濒临失传的佤族老歌,也亲眼见证了佤山人民生活发生翻天覆地变化的过程,创作出了《司岗里之恋》《阿佤人民幸福歌》等家喻户晓的作品。

“真正的创作源泉就是我们脚下这片热土和我们的民族文化。”茶红明说,自己创作的歌曲里唱的是当下佤族人民的甜蜜幸福生活,希望用歌声向人们传递和睦团结、催人奋进的精神力量,滋养佤乡人民的精神家园。

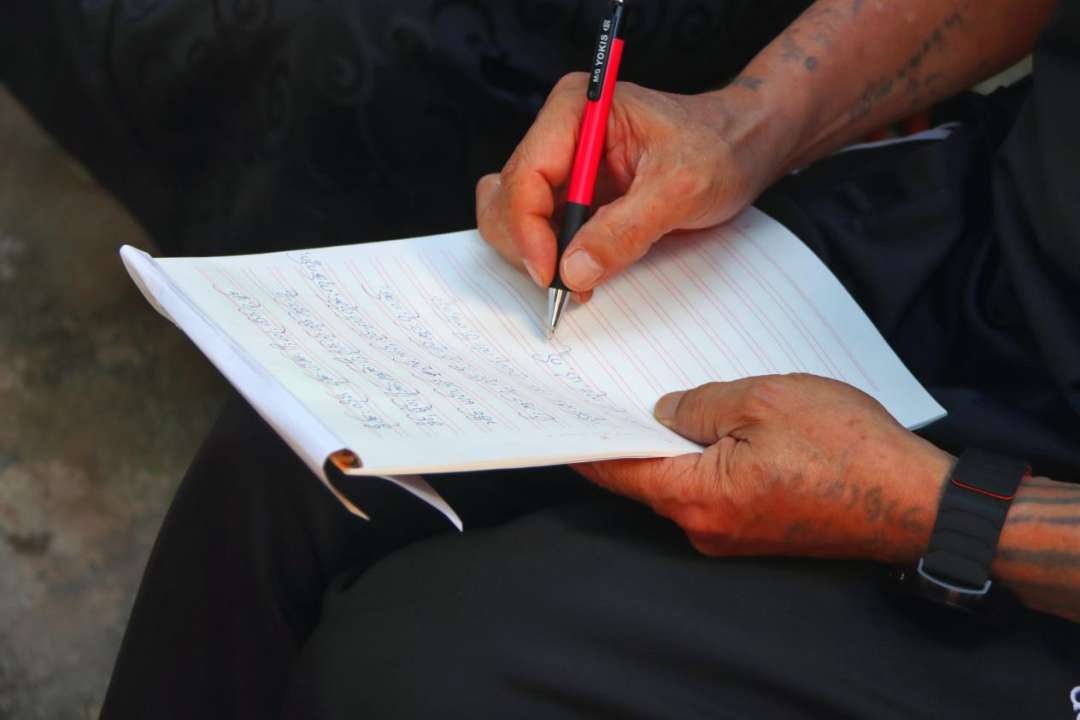

另一边,在耿马傣族佤族自治县的一个傣族村寨里,岩更正带着女儿罕钰与村民围坐在一起,大家一起唱歌,一起唠家常回忆过去,岩更拿着笔,在纸上写下一行行傣文。

岩更有自己的坚守。“我想把傣族的老古话写进歌词里、唱出来,让后辈也能了解传统的傣族音乐。”岩更说,自己的歌都是“走”出来的,为了更好地在歌曲里体现傣族文化,自己常年深入德宏、西双版纳等有浓厚傣族文化的地方采风,将泼水节的欢腾、赶摆中的欢声笑语等文化习俗编织进歌曲里。

从1999年开始创作至今,岩更已写下200余首傣族歌曲,其中,《赶摆归来》以其欢快的旋律广为流传,也成为傣族音乐的一张亮丽名片。

这些旋律如今已成为临沧人共同的“文化DNA”,但传承不是简单地复制——岩更说:“只有扎根土壤的创作,才能长出有生命力的新枝。”

“民族音乐也需要与时俱进”

在茶红明的影响下,儿子茶艾南也紧跟父亲的脚步,成为佤族文化的推广者。“我觉得佤山的民族音乐不应该在我这里出现断层,我有这个使命把它延续下去。”茶艾南说。

与父亲不同的是,茶艾南在音乐创作上尝试把传统的佤族音乐与电子、摇滚等现代音乐元素相结合,创作出了更贴合时代特点的音乐。2015年为电影《北京卡门》作曲并获美国休斯顿电影节白金奖,2023年为耿马傣族佤族自治县创作的《UP耿马》在互联网上获得了数以亿计的播放量......佤族之声,在茶艾南的手中,穿上了时代的“新衣”,以更年轻、更国际化的姿态,叩击着千万年轻听众的心弦。

除了茶艾南,提到佤族音乐的创新,人们往往还会想到王云宏——一名并非佤族、却将佤族元素玩转于说唱节奏中的白族歌手,他将佤族文化和现代说唱元素相融合,创造了让人耳目一新的“佤味说唱”。

2023年起,王云宏凭借歌曲《佤咖啡》《佤写不来情歌》等“佤系列”歌曲走红网络,“佤系列”歌曲也被网友称为“洗脑神曲”,连续霸榜音乐平台新歌榜和说唱榜。

火爆的同时,也出现了一些负面评价。王云宏说,自己在网络上走红后,出现了很多吐槽“佤系列”歌曲土的声音,形容《佤咖啡》像是在星巴克吃炸洋芋,字里行间透露出对佤族文化和现代说唱融合的嘲讽。

“接受赞美,也接受批评。”王云宏表示,创新之路总是会伴随着争议,但自己会坚守初心,向那些质疑的声音证明民族音乐既能扎根在古老的土地里,也能跟上时代发展的浪潮。

岩更的女儿罕钰同样置身于这种双面审视中。在浓厚的家庭艺术氛围下,2024年,罕钰开始创作傣族歌曲,凭借《岩》《孟定之滴哒啷》等歌曲迅速走进大众视野。但在创作上偏向于将传统傣族音乐与现代音乐元素相融合的创作风格,让罕钰听到了不少质疑的声音。

“一些年长者认为民族音乐不应该被改得‘面目全非’,加入那些流行音乐的元素是不正经的,而一些年轻听众也认为民族音乐落俗、老套,不应该加在现代音乐中。”罕钰说,在她看来,这些声音都是正常的,自己在创作过程中也常常会跟父亲产生分歧,但想法相互碰撞后往往会擦出不一样的火花,让民族音乐在传承与创新的张力中找到新的平衡点。

古老的民族文化加上一代又一代唱作人的传承创新,临沧的民族音乐被越来越多的人所熟知,也因此,越来越多的人随着临沧民族音乐那动人的节拍和旋律,走进临沧,认识临沧,了解临沧。

当古老的旋律与现代的心跳同频

临沧民族音乐的故事

“焕”出更多新声

【来源:今日临沧】